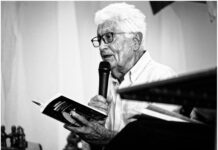

Edoardo Albinati è molte cose: poeta, narratore, saggista, nonché insegnante di Lettere nel carcere romano di Rebibbia. Autore del monumentale romanzo La scuola cattolica, candidato al Premio Strega, Albinati sarà tra i protagonisti della Festa del Racconto. Un libro che deve essere letto, per meglio comprendere la storia di un Paese e per affondare a piene mani nelle pieghe dell’animo umano. Annusando il male. Toccandolo. La scuola cattolica è un viaggio attraverso il tempo. Oltre mille pagine per raccontare l’educazione di Albinati nella scuola San Leone Magno, a Roma, dove studiarono anche Angelo Izzo e Andrea Ghira, due dei tre autori del delitto del Circeo, nodo centrale del libro e, ancora, per indagare temi fondamentali come la famiglia, l’educazione cattolica, la borghesia, il quartiere Trieste, la violenza, il sesso, le frustrazioni… “1.300 pagine. Sono tante? Sono troppe? Per un romanzo, si potrebbe rispondere quasi sempre sì. Se si tratta di un tentativo di capire il mondo, o, come nel caso del libro di Albinati, ancora più precisamente un tentativo di trovare un modo di starci, nel mondo, allora no. Allora sono poche. Sono sempre poche”, ha giustamente sentenziato lo scrittore Francesco Piccolo sul Corriere.

Edoardo, che tipo di lettore sei? Quali sono gli scrittori e i libri del tuo cuore?

“Da bambino e da ragazzo sono stato un grande lettore poi ho cominciato a leggere solo ciò che mi interessava. Sono diventato più selettivo. I miei autori di riferimento sono numerosi, non ho un maestro particolare… ho rubato da molti scrittori, italiani e non”.

Quanto ha contato nel tuo percorso di uomo e di scrittore il tuo lavoro di insegnante a Rebibbia?

“Sulla scrittura ha inciso poco o nulla ma lavorare in galera mi ha sicuramente protetto da inutili perdite di tempo. Ho imparato a dedicare ogni mia forza alla letteratura senza scivolare in deviazioni o distrazioni”.

Da dove è nata l’esigenza di scrivere La scuola cattolica?

“L’esigenza è nata in me quando il passato, dopo oltre trent’anni, si è ripresentato con efferata violenza. Sono stato compagno di scuola di due dei protagonisti del delitto del Circeo: Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira (ndr i tre violentarono e massacrarono Rosaria Lopez e Donatella Colasanti; quest’ultima si salvò miracolosamente, fingendosi morta). Era il 1975: avevamo vent’anni. Quando Angelo Izzo, nel 2005, ha ucciso nuovamente una donna e la figlia tredicenne a Ferrazzano, un paesino vicino Campobasso nel quale Izzo scontava la pena in una cooperativa, affidato di giorno ai servizi sociali, mi sono sentito chiamato a raccontare. Non tanto il primo delitto quanto le famiglie, il quartiere, la scuola, l’adolescenza vissuta insieme, gli ambienti rispettabili da cui mai nessuno si sarebbe aspettato potesse nascere e crescere tanta violenza”.

Hai impiegato oltre nove anni per scrivere La scuola cattolica, un’opera monumentale. Qual è stata la cosa più faticosa?

“La cosa più difficile e faticosa è stata, nell’ultimo anno, montare i materiali scritti in tutto questo tempo. Mi sono ritrovato, prendendo in prestito un’immagine squisitamente cinematografica, con tanto girato e troppa pellicola: dovevo tagliare e montare nel modo giusto. Per farlo mi sono costruito uno storyboard come quelli che si adoperano nel montaggio del cinema: è stato un lavoro davvero sfiancante”.

L’interrogativo chiave del libro è la questione del male e di conseguenza quella del perdono. Nel libro domandi “potranno essere perdonati a prescindere dal fatto che abbiano o meno scontato la pena comminata loro dallo Stato? E se non il perdono cristiano, quantomeno l’indulgenza o il semplice oblio?”. Tu a che conclusione sei giunto anche alla luce della tua esperienza lavorativa all’interno di un penitenziario?

“Personalmente sono molto critico circa il concetto di perdono. Il perdono non è obbligatorio. Nè, tantomeno, un atto dovuto. E’ piuttosto un’elargizione unilaterale che, fra l’altro, è molto difficile venga compiuta dalla vera vittima, forse dai parenti, ma non è certo la stessa cosa… Siamo prigionieri del dovere al perdono… e, considerata l’eccessiva indulgenza del nostro Paese nei confronti dei peccatori, questo mi preoccupa. A chi riesce a essere così generoso e superiore da poter perdonare invidio tale magnanimità ma non credo comunque che perdonare sia un dovere ed essere perdonati un diritto”.

Sei candidato al Premio Strega: che effetto fa?

“Nessuno direi” (ndr sorride).

Progetti letterari per il futuro?

“Sono talmente stremato da non riuscire nemmeno a pensare! Sono senza forze, mi sono spremuto troppo. Adesso non posso immaginare di scrivere nulla di nuovo e non so ancora cosa ci sarà nel mio futuro”.

Jessica Bianchi